TOPICS

「フォルテではなく、ピアノに色彩」、七色を感じ取り、繊細な感性で操る

――コンサートマスターの長田新太郎さんが語るハイルマン音楽の魅力――

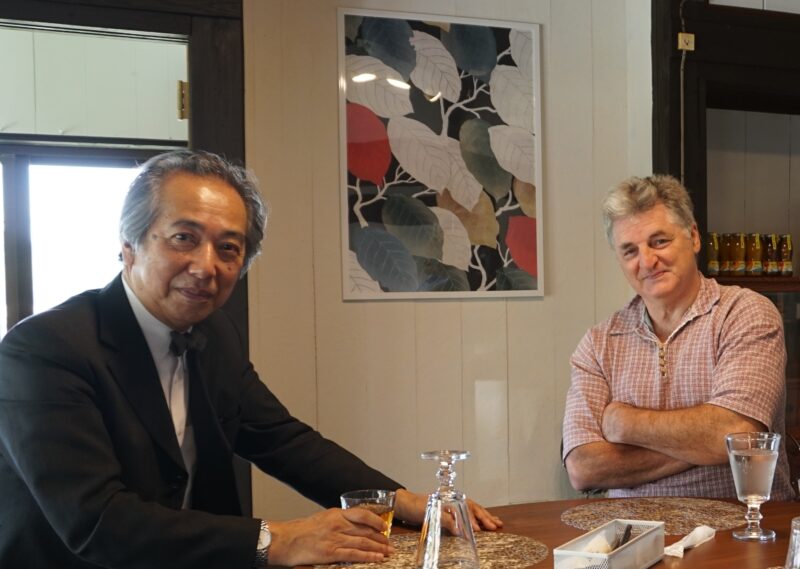

長田新太郎さん(左)とUwe Heilmann (©J.F)

ハイルマン・オーケストラのコンサートマスター、長田新太郎さんは、バッハの生まれ故郷、ドイツ・アイゼナハの州立管弦楽団や群馬交響楽団のコンサートマスターを務めた経験豊富なヴァイオリニストだ。12年ほど前、鹿児島国際大学でハイルマンと知り合ったとき、「こんなに素晴らしい音楽家がなぜ鹿児島に」と新鮮な驚きを覚えた。一緒に演奏してみると、「これは本当に楽しいな、と思った」という。

たとえば2022年4月の鹿児島公演で演奏したモーツアルトの「アイネ・クライネ・ナッハット・ムジーク」。長田さんは「この曲はこれまで100回では済まないぐらい弾いてきたのですが、これまでの中で最も新鮮でした。自分の葬式に流れる曲としても悪くないな、とあの演奏の後に思ったほどでした」と話す。

「ハイルマン先生が世界の一流テノールとして活動できたのは、他の人と違う何かがあるわけで、それは何かというと、彼の頭の中にある七色の色彩ではないかと思うのです。音楽に対する情熱はもちろんですが、彼には情熱だけではなく、ある繊細さ、他の人が感じることができない作品の色々な色彩を感じ取り、その色彩を彼の繊細な感性で操る、と言ったら良いのでしょうか。そんな何かがある。それが他の人とは違うところではないでしょうか」

「彼がよく言う言葉ですが、フォルテはそんなに意味がない。『強い』というのは新味がない。でも『弱い(ピアノ)』ところには色んな色があるんだよ、って。そんな彼の姿勢を、オーケストラのみんなが共感し、自分たちが演奏する音楽はこういう風にあるべきだ、という理想を一致させることができた。そういう意味で9月11日のコンサートは一歩前進した演奏会だったのではないかと思います」

「私は色々なオーケストラで様々な指揮者と演奏してきました。そこで感じたのは、多くの指揮者が、もしかすると『いちばん最初に音楽っていいな』と感じたそのときの気持ちをだんだん失ってきてしまっているのではないか、ということでした。たとえば、ベートーヴェンの「運命」ならこんな感じでそつなくやっていけばいい、そういうような感じに陥ってしまっている人がいるように思います。そういう指揮者に接してきたことがある我々にとってハイルマン先生は、初めて作品に出会ったときの気持ちを思い出させてくれるのです」

©J.F

「今のクラシック界には、この曲を演奏したら大体こんな感じになる、といった定番のようなものがあり、演奏のフロンティアはもうない、という人もいます。でも、ハイルマン先生が創り出す音楽はそうじゃない。フロンティアがある。未だ踏み込んだことがない、そんな新鮮な世界がある。それが魅力なのだと思います」

2019年3月、ハイルマンが鹿児島国際大学の学生らを中心とするメンバーを指揮してJ.S.バッハの「マタイ受難曲」の演奏会を東京で開いた。ソリストも含めて日本人による演奏会はYouTubeでも配信され高い評価を得た。演奏を聴いた長田さんの友人はコンサートマスターを務めた長田さんに言った。「長田君、君が鹿児島に行った意味がやっとわかったよ」

鹿児島で、東京で、さらに音楽活動を続けようと意欲を燃やすハイルマンを、長田さんは「私が必要とされるなら、全力でサポートしたい」という。

©J.F